障害年金の受給要件YOUKEN

- HOME

- 障害年金の受給要件

はじめての方へ

障害年金を受け取るための

つのポイント

障害年⾦を受給するために「3つの要件」と⾔われるポイントがあります。

その3つのポイントがしっかりと満たされているかことが重要です。

障害年金を受け取るためのポイント

初診日に年金制度に加入していること

障害年金を受給するためには、障害の原因となった病気やケガの初診日に年金制度(国⺠年金・厚生年金)に加入していることが原則必要となります。「初診日」とは、障害の原因となった傷病(病気やケガ)につき、初めて医師または⻭科医師の診療を受けた日にちです。

- 初診日が『国⺠年金』の方

- 障害基礎年金 1級・2級

- 初診日が『厚生年金』の方

- 障害厚生年金 1級・2級・3級

初診日とは?

初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療

(「診察、検査、処置、投薬、手術、その他の治療等」)を受けた日をいいます。

この初診日を確定させることが障害年金請求の最重要要件の1つとなります。

- 診療を受けた日

- 健康診断により異常が発見され、引き続き診療を受けた日

※健康診断の日は初診日として取り扱われません。

- 同一傷病で転医した場合は、最初の医師の診療を受けた日

- 大道脈(弁閉鎖)不全症については、心不全症が顕れ受診した日

- 同一傷病であっても、旧症状が社会的に治癒したと認められた場合は、再発後の診療日

- 誤診をした医師の診察を受けた日

- 脳出血・脳梗塞により受診した日

障害年金を受け取るためのポイント

一定期間保険料の未納が無いこと

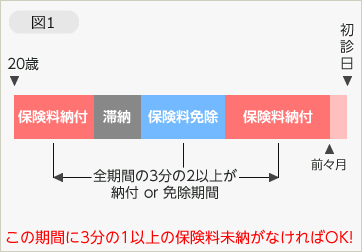

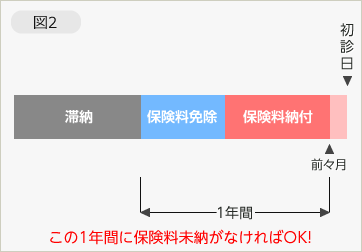

障害年金を受給するためには、一定期間保険料の未納が無いことが原則となり、初診日の前日時点でどの程度納付できているかで判断されます。納付期間は「直近1年間に未納がない」、または「3分の1以上未納期間がないこと」のどちらかの要件を満たしている必要があります。

- 保険料納付要件

-

- 初診日の前日において、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

- 初診日の前日において、初診日の前々月までの被保険者期間に3分の1以上の保険料未納期間がないこと

保険料納付要件とは?

要件1

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの国民年金加入期間のうち、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間を含む)と免除月数の合算月数が3分の2以上あること

要件2

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの過去12ヶ月間に年金保険料未納月が無いこと

※厚生年金に加入していない20歳前の期間に初診日がある場合、保険料の納付要件は問われません。

上記の2つの要件を満たした上で、厚生労働省が定めている「障害認定基準」に該当する障害の状態にあれば、障害年金が受給できます。

障害認定基準は、傷病や障害の種類ごとに細かく定められていますので、一概にはいえませんが、機能の障害や長期にわたる療養が必要なため、仕事や日常生活に困難がある場合に、対象となる可能性があるとされています。

障害年金を受け取るためのポイント

障害の程度が基準に該当していること

障害年金を受給するためには、障害認定日もしくは請求時点において、障害認定基準に定める程度の障害の状態であることが原則です。障害認定基準とは「国⺠年金・厚生年金保険」の障害認定基準のことで、障害の部位や病気ごとに、障害等級の1〜3級および障害手当金の認定基準が定められています。

- 1級他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの

- 2級日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

- 3級労働が著しい制限を受けるか、又は、労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

障害認定日とは?

初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日が障害認定日として定められています。

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日のことで、以下のようにと定められています。

- 初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日

- 1年6ヶ月以内に直った場合には治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

ただし、以下の場合に限り、特例として1年6ヶ月待つことなく請求手続きができます。

| 診断書 | 傷病が治った状態 | 障害認定日 | 障害等級の目安 |

|---|---|---|---|

| 聴覚等 | 喉頭全摘出 | 喉頭全摘出日 | 2級(令和元年6月より永久固定) |

| 肢体 | 人工骨頭、人工関節を挿入置換 | 挿入置換日 | 上肢3大関節または下肢3大関節に人工関節を挿入置換した場合、原則3級 |

| 切断または難断による肢体の障害 | 切断または難断日(障害手当金は創面治ゆ日) | 1肢の切断で2級、2肢の切断で1級1下肢のショパール関節以上で欠くと3級 | |

| 脳血管障害による機能障害 | 初診日から6ヵ月経過した日以後(固定と認められた場合) | ||

| 呼吸 | 在宅酸素療法 | 開始日(常時使用の場合) | 3級(常時(24時間)仕様の場合) |

| 循環器(心臓) | 人工弁、心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD) | 装着日 | 3級 |

| 心臓移植、人工心臓、補助人工心臓 | 移植日または装着日 | 1級(術後の経過で等級の見直しがある) | |

| CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器) | 装着日 | 重症心不全の場合は2級(術後の経過で等級の見直しがある) | |

| 胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管(ステントグラフトも含む)を挿入置換 | 挿入置換日 | 3級 | |

| 腎臓 | 人工透析療法 | 透析開始日から起算して3ヵ月を経過した日 | 2級 |

| 他 | 人工肛門造設、尿路変更術 | 造設日または手術日から起算して6ヵ月経過した日 | 左記のいずれか1つで3級 |

| 新膀胱造設 | 造設日 | 3級 | |

| 遷延性植物状態 | 状態に至った日から起算して3ヵ月を経過した日以後 | 1級 |

※精神疾患(統合失調症、躁鬱病、うつ病など)の場合は、原則通り初診日から1年6ヶ月を経過した後で請求することになります。

【病例一部】

うつ病、統合失調症、双極性感情障害(躁うつ病)、てんかん、パニック障害、心不全、心筋梗塞、人工関節、人工肛門、心臓機能障害完全房室ブロック(ペースメーカー、 がん、右半身麻痺、脳出血、脳梗塞、糖尿病、パーキソン病、などの心疾患、など

障害年金における初診日の設定

初診日とは?

初診日とは、現在のご病気につき、初めて医師の診断を受けた日の事をいいます。

例えば、令和4年頃にうつ病を発症し、A病院にかかったが、その後B病院、C病院と転院を繰り返している様な場合の初診日は、最初にかかったA病院が初めて受診した日となります。

カルテがない場合

初診日が5年以上前にあると、初診日の証明がとれないことも多々あります。

カルテは最終的に記載した時点から保存期間が法律で5年と定められており、保存義務があります。

継続的に診察を受けている様な場合は、5年を経過してもカルテの保存がある場合がほとんどです。

初診日の証明をしてもらう受診状況等証明書や診断書は、医師の記憶によって書かれたものではなく、必ずカルテをもとに記載していただかなければなりません。医師の記憶は証明にはなりません。

医療機関にカルテが残っていない場合の初診日の証明方法

当時のレシート、診察券、お薬手帳などを探してください。

また、カルテが残っていなくても、電子カルテの普及によりデータが残っている場合があります。

証拠があれば、医療機関の証明文書である「受診状況等証明書」が取得できなくても、初診日として認められる場合があります。

障害認定日頃の診断書を用意できないということは、障害認定日請求はできないという事です。

根気よく、カルテが残っていないかどうかを医療機関に確認してください。

障害年金の必要書類

障害年金の請求に必要な主な書類は以下の4つです。

①診断書

障害年金における診断書は基本的に請求先の窓口でもらい、診療を受けた医療機関に記載を依頼します。

なお、日本年金機構のホームページから診断書様式をダウンロードすることもできます。

また、診断書の様式は傷病名ごとではなく、障害の種類によって8種類に分けられます。

- 目の障害用

- 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用

- 肢体の障害用

- 精神の障害用

- 呼吸器疾患の障害用

- 循環器疾患の障害用

- 腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用

- 血液・造血器、その他の障害用

障害年金における診断書は基本的に請求先の窓口でもらい、診療を受けた医療機関に記載を依頼します。なお、 日本年金機構のホームページから診断書様式をダウンロードすることもできます。

また、診断書の様式は傷病名ごとではなく、障害の種類によって8種類に分けられます。

基本的には一つの傷病について上記の診断書のうちいずれか一つを使用することになりますが、一つの傷病で二つ以上の障害がある場合は、それぞれの障害に応じた診断書が必要になります。

例えば、脳梗塞などの脳血管障害により、肢体の障害に加えて器質的な精神の障害が併存する場合などは、肢体の障害用(様式120号の3)と、精神の障害用(様式120号の4)の二つの診断書が必要になります。

障害年金申請の診断書の作成

医師に初診日の証明(受診状況等証明書)を作成してもらい、診断書の作成を依頼しましょう。

-

STEP01

初診日の証明(受診状況等証明書)を医師に依頼する

請求する傷病について、複数の医療機関を受診している場合は初診日証明が必要となりますので、1番最初に受診した医療機関に出向き「受診状況等証明書」の作成を医師に依頼します。

-

STEP02

診断書の作成を医師に依頼する

「受診状況等証明書」ができあがったら「診断書」の作成を医師に依頼します。

依頼する「診断書」の枚数および作成の年月は次の通りです。- 障害認定日から1年以内に申請の場合

障害認定日から3ヶ月以内の症状(現症日)で作成された診断書1枚 - 障害認定日から1年を経過してから申請の場合

障害認定日から3ヶ月以内の症状(現症日)で作成されたのものと、請求日時点3ヶ月以内の症状(現症日)で作成された診断書の2枚 - 事後重症による請求の場合

請求日時点3ヶ月以内の症状(現症日)で作成された診断書1枚

- 障害認定日から1年以内に申請の場合

-

STEP03

作成された診断書の記載内容をチェックする

医師が作成した「診断書」に次のような不備や記載漏れがないか点検します。

不備等があるときは追記または修正を医師に依頼します- 裁定請求者の氏名、生年月日、性別、住所の記載漏れや不備

- 初診日、発病日の記載漏れや不備

- 症状の状態や現症日の記載漏れや不備

- 処方薬の記載漏れ(薬が処方されていない場合には「薬の処方なし」という記載がある方が好ましい

- 予後や日常生活能力、労働能力の記載のないもの

- 病院の名称、所在地、医師名欄の記載のないもの

②病歴・就労状況等申立書

病歴・就労状況等申立書は、請求者が発病から初診日までの経過、現在までの受診状況および就労状況等について記載する書類です。先天性疾患の場合には出生時から記載します。

こちらの書類は審査において病状の経過や日常生活の状況を把握するための重要な資料となりますので、確実な記載が必要です。

病歴・就労状況等申立書の作成

発病から初診日までの経過、その後の受診状況、治療経過、医師の指示事項、症状、労働や日常生活の状況等を具体的に記入します。

障害年金を受給するためには障害等級が認定されなければなりませんが、 認定する際の判断資料となるものは医師が作成した診断書とともに、 請求者が記述した「病歴・就労状況等申立書」です。

「病歴・就労状況等申立書」は、請求者にとって、決しておろそかにできないものであるにもかかわらず、書類の記入方法について十分吟味せず、記入している方が多いのが現状です。

そのため、年金が不支給に決定されたとか認定された等級が考えていた等級と異なることがあります。

「病歴・就労状況等申立書」は、事実を正確に記入し、就労が困難な状況を正しく伝える事が必要です。

Point. 病歴・就労状況等申立書の書き方のポイント!

「病歴・就労状況等申立書」の作成に当たっては、事実を正確にかつ明確に記入する記入する必要がありますが、次の点に留意して記述します。

- 医師の診断書に記載されている内容と整合性がとれないような記述はしないこと

- 発病日、および初診日の日付は一致しているか

- 通院期間或いは入院期間の日付に相違がないか

- 診断書に記載があるのに病歴・就労状況等申立書に記入漏れがある、ということはないか

- 診断書に記載されている病名と病歴

- 就労状況等申立書に記載されている病名に相違がないか

- 見やすい、わかりやすい、読む側の立場に立って作成します。

- 医学的・専門的な文言で記載する必要はありませんが、必要事項を漏らさず、簡潔に要領よく、具体的に書きます。

- 仕事や日常生活に支障をきたしている点について具体的に記述します。

- 障害認定日時点および請求時点の傷病の自覚症状、医師から聞いている他覚症状を含めて克明に記述します。

※日付については、○年○月○日というように具体的な日付が書ければ、より説得力が出ます。

※受診状況欄については、初診日からの経過がよくわかるように年月順に具体的に記載します。

なお、医療機関に受診していない期間についても必ず記述してください。

③受診状況等証明書

受診状況等証明書は、診断書作成医療機関と初診時の医療機関が異なっている場合に、初診時の医療機関で取得していただく証明書類で、よく「初診日証明」とも言われます。

原則として、請求者が初診日から継続して同一の医療機関で受診されている場合は、提出された診断書によって初診日における医師の証明が確認できますので必要ありません。

受診状況等証明書の作成

「受診状況等証明書」は現在かかっている病院が初診の病院ではない場合は、一番最初にかかった病院(診療所)で受診状況等証明書を取得します。

初診日が10年も20年も前にある場合は?

問題は、初診日が10年も前にある場合、病院にカルテが残っていないことが多く、受診状況等証明書を取れないというケースです。

(病院によって差異はありますが、カルテは最終的に記載した時点から5年間の保存義務があります。長期にわたってカルテを保存している病院の場合、30年以上保管してあるという場合もありますので、厳格に5年以上なので破棄されていると考えず、病院へ問い合わせてみた方が良いです。)

その様なときは、1件目の病院については「受診状況等証明書が添付できない理由書」を作成し、2件目の病院に受診状況等証明書を依頼します。

2件目の病院にもカルテが残っていないときは、1件目と同様、「受診状況等証明書が添付できない理由書」を作成し、3件目の病院に受診状況等証明書を依頼します。

この様にして、「受診状況等証明書」を取得できるまで繰り返します。

カルテの保存がどの病院にもなく、最終的に診断書を作成する病院までたどり着いた場合は、受診状況等証明書を作成する病院と診断書を作成する病院が同一となるため受診状況等証明書については省略できます。

なお、「受診状況等証明書が添付できない理由書」を提出する場合は、以下の参考資料があれば添付します。

- 身体障害者手帳

- 身体障害者手帳作成の診断書

- 交通事故証明書

- 労災の事故証明書

- 会社の健康診断の記録

- インフォームドコンセントによる医療情報サマリー・その他の当時のことがわかる資料として

- 医療機関の入院記録や診察受付簿

- 健康保険の診療明細書(レセプト)

- 初診日の記載された診察券または領収書

- 母子手帳またはお薬手帳

- その他、初診日を確認・類推できるもの

④年金請求書

「年金請求書は、請求者の氏名や住所、配偶者や子などのデータ、その他請求にあたっての基本事項を記入する書類で、障害年金の請求は、この年金請求書に診断書などの必要な書類を添付して行うことになります。

年金請求書の作成

障害年金や障害手当金を請求しようとするときは「年金請求書」を提出しますが、請求用紙をもらう箇所および提出先は、初診日に加入していた制度によって異なります。

傷病の初診日が厚生年金保険の場合、年金事務所に提出します。

傷病の初診日が国民年金の第3号被保険者の場合、年金事務所に提出します。

傷病の初診日が国民年金の第1号被保険者の場合、年金事務所または住z所地の市区町村役場の年金係に提出します。

年金請求書の記入と各種添付書類が一通り準備できたら、年金事務所または住所地の市区町村役所に提出します。その際、書類の不備や記入漏れ、誤字脱字等がないか十分チェックします。

障害年金の認定方法

障害年金の年金請求書が提出されると、障害年金を受給するための要件である「加入要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」を満たしているか否かを行政が確認します。

具体的な流れとしては、年金事務所が内容を確認し、その後、年金を受給するために必要な資格があるかどうかを判断し、また障害の状態を認定医が判断します。

障害の認定は、疾病ごとではなく障害ごとに障害認定の基準にあてはめて、その等級を決定することになっています。

なお、審査は診断書などの資料を見て客観的に判断します。

障害年金の3つの

請求パターン

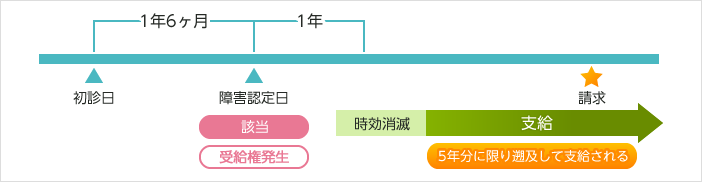

障害年金を受給できる権利は、原則として初診日より1年6ヶ月後の障害認定日に発生します。

しかし、こういった社会保障制度はよく知られていないということもあり、

障害認定日時点から請求するという方は極めて少ないのではないでしょうか。

そういった方々の為に、本来ならば受給できていたはずの障害年金を、

5年まで遡って請求することができるというのが遡及請求になります。

また障害認定時は障害等級に不該当であっても、その後65歳までに障害に該当した場合、

65歳の誕生日の2日前までに年金事務所で請求手続を行うことが障害年金を受給できます。

本来請求

障害認定日から1年以内に申請する場合

障害認定日より1年以内に請求する場合をいいます。

この場合、障害認定日より3ヶ月以内の状態で作成された診断書が必要です。

障害認定日に障害状態が認められると、障害認定日の翌月分から年金が支給されます。

必要な診断書

障害認定日から3ヶ月以内の症状(現症日)で作成された診断書1枚

支給開始月

障害認定日の翌月

遡及請求

障害認定日から1年を経過してから申請する場合

障害認定日より1年以上経って請求する場合をいいます。

この場合は、障害認定日より3ヶ月以内の症状(現症日)で作成された診断書と、請求前3ヶ月以内の症状(現症日)で作成された診断書が必要となります。障害認定日に障害状態が認められると、障害認定日にさかのぼって受給権が発生し、障害認定日の翌月分からの年金が初回にまとめて支給されます。

ただし、時効の関係で、遡って受け取れるのは最大5年間までです。

必要な診断書

障害認定日から3ヶ月以内の症状(現症日)で作成されたものと、申請時の3ヶ月以内の症状(現症日)で作成された診断書、合計2枚の診断書

支給開始月

5年前の該当月

事後重症

障害認定日に障害等級不該当であったが、それ以降65歳までに障害に該当し、65歳の誕生日の2日前までに請求する場合

障害認定日には障害の程度が軽くて等級に該当せず、その後に症状の悪化により該当した場合の請求です。

この場合は、請求前3ヶ月以内の症状(現症日)で作成された診断書が必要となります。障害状態が認められると、請求した月の翌月分から年金が支給されます。事後重症制度による障害年金は、請求したときに初めて受給権が発生し、遡って受給することはできません。また、老齢年金の繰上げ請求後や、65歳の誕生日の前々日を過ぎると、この制度による請求ができませんので注意が必要です。

必要な診断書

申請時の3ヶ月以内の症状(現症日)で作成された診断書1枚

※請求も65歳に達する日の前々日までに行わなければいけません。

支給開始月

請求月の翌月

障害年金を請求する時の注意点

- 障害年金の請求では、「初診日」に年金制度に加入していたのか、またどの年金制度に加入中であったか、を注意しなければなりません。さらに初診日に加入していた年金の種類により、受給できる障害年金の種類も変わってくることがあります。このように条件ひとつで、受給できる障害年金の種類や金額が変わってきます。

国民年金と厚生年金の違い

初診日が国民年金加入中または国民年金・厚生年金いずれにも加入していない間にあった場合は、障害等級が1級または2級に該当しないと受給できません。それに対して厚生年金加入中であった場合は、1級、2級、3級に該当すれば受給できます。

また障害手当金に該当する場合もあります。国民年金加入中よりも受給できる可能性が広がります。

初診日にどの年金に

加入していたか

- 国民年金加入中または未加入は1級か2級障害に該当することが必要

- 厚生年金加入中は1級か2級か3級障害に該当することが必要

厚生年金加入中が有利

請求方法の違い

請求については、認定日を初診日から「1年6ヶ月時」にして請求した場合、年金はさかのぼって受給できるため、年金額が多くなります。

それに対して「事後重症」で請求した場合は、請求したときが受給権発生となり、そこから将来に向かってのみ受給できます。

1年6ヶ月時請求とは異なり、さかのぼって年金を受給することができなくなるため、注意が必要です。

請求方法を「1年6ヵ月時」にするか「事後重症」にするかを選択

- 「1年6ヵ月時」請求であればさかのぼって年金を受給できる

- 「事後重症」であれば将来に向かって年金が支給される

「1年6ヵ月時」請求が有利

障害年金の受給金額

障害年金は、それぞれの種類によって受給額が異なります。

障害基礎年金(令和6年度価額)

| 等級 | 受給額 |

|---|---|

| 1級 | 1,020,000円+※1 子の加算額 |

| 2級 | 816,000円+※1 の加算額 |

※1 子の加算額

| 子供の人数 | 子の加算額 |

|---|---|

| 1人目・2人目の子 | (1人につき) 234,800円 |

| 3人目以降の子 | (1人につき) 78,300円 |

※子とは次の者に限り、その子の年収が850万円未満であることなどの要件があります。

○18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子

(高校卒業までということですが、中卒で高校に行っていなくても同じときまで該当します。)

○20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態にある子

障害厚生年金(令和6年度価額)

| 等級 | 受給額 |

|---|---|

| 1級 | 報酬比例の年金額×1.25+※2 配偶者の加算額+障害基礎年金1級 |

| 2級 | 報酬比例の年金額+※2 配偶者の加算額+障害基礎年金2級 |

| 3級 | 報酬比例の年金額(最低保障額 612,000円) |

| 障害手当金(一時金) | 報酬比例の年金額×2年分(最低保障額 1,224,000円) |

※2 配偶者の加算額

障害年金受給のポイント

支給されるまでの申請が大変

高額保障を受けるのは簡単ではありません。

書類に記載しなければならない内容が煩雑であったり、診断書を書いてもらうためのお医者様のやり取りが難しかったり、申立書の書き方一つで障害の等級が変わったり、支給してもらえなかったりすることも多くあります。

ご自身で手続きをされる場合、進め方のコツを知らないと、認定の部分で低い評価となることがあります。

高額なお金をもらうにはそれ相応の対応が求められるのです。

遡ってもらうこともできる高額な年金制度

障害年金はさかのぼって請求することもできます。

例えば、

障害基礎年金(国民年金)2級の3年遡及の場合、

約80万円×3年=約240万円。

1級の5年遡及の場合は、

約100万円×5年=約500万円にまで上ります。

このように高額な保障を受けることの出来る制度なのです。

確実に、そしてより多くの生活補助金をもらうために

ノウハウがある専門家を利用することをお勧めしています。

ご相談・申請代行の流れFLOW

-

STEP01

お電話・メールでの相談ご予約

まずは、お電話またはお問い合わせのメールから、面談のご予約をいたします。 その際に簡単にヒアリングをさせていただきます。お答えいただける範囲で構いません。

-

STEP02

面談・ヒアリング

無料相談では、当事務所の代表自らがお客様のお話をしっかりとお伺いさせていただきます。ご来所頂き、これまでのご病気履歴、生活状況等について、十分なヒアリングを行います。また、面談時に委任状、契約書、診断書等、書類一式をお渡しします。

-

STEP03

病歴・就労状況等申立書の作成

今までの症状やご苦労をお聞きし、病歴・就労状況等申立書を当事務所で作成いたします。お客様に作成していただくことは原則としてありません。

-

STEP04

診断書等の受取と記入内容のチェック

診断書等、ご案内いたしました書類を当事務所にお渡しいただき、コピーをお渡しした上で、修正や加筆が必要かどうかをアドバイスいたします。(ただし、医師のお考えや症状によっては修正や加筆に応じてもらえない場合もあります。)

-

STEP05

障害年金請求書の作成・提出

作成した年金請求書に必要書類をそろえて、年金事務所に提出します。 提出後、年金事務所等からの問い合わせや照会は、原則として当事務所で対応いたします。

-

STEP06

障害年金の決定

障害年金の決定には、年金請求書の提出から約3カ月かかります。(ケースによっては半年ほどかかることもあります。)決定されますと、ご自宅に年金証書が送られて来ます。

-

STEP07

報酬のお支払い

年金証書が届き、初回の年金が振り込まれましたら、1週間以内に報酬のお支払いをお願いいたします。

対応エリアMAP

豊橋市を中⼼に

愛知県東部、静岡県⻄部に対応

愛知県

豊橋市/豊川市/⽥原市/蒲郡市/新城市/岡崎市/⻄尾市/安城市/知⽴市/⾼浜市/刈⾕市/など

静岡県

湖⻄市/浜松市/磐⽥市など

※エリア外での相談実績あり。

エリア外の方もお気軽にご相談ください。

お問い合わせCONTACT

障害年⾦を受給できる

可能性があるのか知りたい、

他の事務所で断られてしまったなど

障害年⾦に関することは

お気軽にお問い合わせください。